教育方針

私たちは、幼児期を“人間にとって、また幸福な人生を歩む上での基礎であり、最初の驚きや発見を体験し、 感動をあじわえるかけがえのない時間”と考えています。

子どもたちの大切な幼児期を過ごす場所として、私たち幼稚園は環境を整え、安全を確保し、いつでも手をさしのべられる距離にいます。そして、子どもたちひとりひとりが、それぞれに一番したいことを思う存分できるように見守ること。それこそが、子どもの心に自信と達成感をつけ、個の自立へと継がっていくと信じています。

また、木・花・草・土・動物・作物といった、自然のぬくもりに包まれて、生きる力をたくわえ吸収して欲しいと願います。その上で、各ご家庭や地域の方々のコミュニケーション “ひろば” として、ひらかれた幼稚園でありたいと思います。

子どもが育つ道具としての園舎

ふじようちえんの空間は、どこを切り取っても子どもが育つ道具になっています。楕円形の屋根の上を走り回り、あえてデコボコの原っぱのような園庭で体幹を育てる。電気をつけるヒモやオープンな園長室、素足で遊べるロングビーチのような砂場、触れ合える動物たち……。子どもが本来持っている“自ら育つ力”を引き出す環境を整えています。

安心感を生む楕円形

子どもは屋根に上がると、おのずと走り出します。楕円は「走り回りたい」という子どもの本能をくすぐるのです。

想像してみてください。もしコの字形だったらならば行き止まりまで来て、足を止めなければいけません。いったん立ち止まって踵を返して走り出すというのは子どもの走りたいという本能をそいでしまいますが、楕円形ならば回遊魚のように体力の許す限り走り続けられるのです。

実際に、ふじようちえんの子どもたちはよく走ります。視察に訪れたある大学の研究員が調査したところ、都内でサッカーを取り入れている幼稚園の子どもたちよりも、三倍以上も歩数が多かったと報告されています。

それだけではありません。楕円形という形は、子どもたちの集団生活において、思わぬ効果も生み出しました。遮るものがないので、向こう側の友だちがいつでも見えるし、声をかければ届きます。楕円形はどこにいてもみんなとつながっているという安心感、一体感を生み出すのです。

不便がもたらす利益 “不便益”で子どもは育つ

トイレの入り口には、スリッパをそろえる目安(テンプレート)としてスリッパと同じ色の形の足形シールが貼られています。よくある光景だと思いますが、子どsもたちのトイレのスリッパはひっくり返ったり、片方が飛んでいってしまったり、ごちゃごちゃするものです。

その度に、「スリッパはちゃんとそろえなさいね」と繰り返し注意してしつけるのも、大事な教育なのかもしれません。ただ、私たちは教える前に気づいてもらう環境を提供することこそ大事であるという考え方なのです。

子どもは、テンプレートがあると、そこにはめたくなるもの。枠にピッタリハマると、ちょっとした満足感や達成感があるので。その満足感・達成感が、やがて自分はできるんだという自信になっていく。その自信がいっぱい集まって、自立していくのです。(中略)

ただ上履きをなくしただけの一例ですが、さまざまなものを子どもにもたらしてくれます。

-

- *書籍「ふじようちえんのひみつ」ふじようちえん園長 加藤積一(小学館)より抜粋

モンテッソーリ教育

ふじようちえんでは開園時(約50年前)から、モンテッソーリ教育を基本に保育を行っています。子どもが本来もっている“自ら育つ力”を引き出し、洗練させる科学的なプログラムです。5つの教育領域(日常生活の練習、感覚教育、言語教育、算数教育、文化教育)にわけて実践しています。

みんなちがってみんないい

ふじようちえんでは、それぞれの子どものちがいこそが大切だと考えています。例えば、遊ぶところ……屋根の上でも、砂場や園庭でも、子ども自身に「自分はどこで、何をしたいの?」という意思を発揮してもらいたいのです。また、みんなが来ているTシャツも、8色ある中から自分で選んでもらうようにしています。他にもたくさんありますが、子どもたちそれぞれのちがいを認めてあげ、受け入れ、そこから発揮するエネルギーを尊重していきたいと思っています。

わたしひとりでできるように手伝って "Help me, Do it myself."

モンテッソーリ教育の基本は、「子どもは、自らを成長発達させる力をもって生まれてくる。大人(親や教師)は、その要求を汲み取り、自由を保障し、子どもたちの自発的な活動を援助する存在に徹しなければならない」と言う考え方にあります。つまり、自ら育つ力を発揮させ、自ら気づき、自ら育っていく姿を大切にしています。私たちは“その子らしさを大切にするお手伝い”の気持ちを常に意識して、子どもたちに接することを心がけています。

理解は驚きに始まる

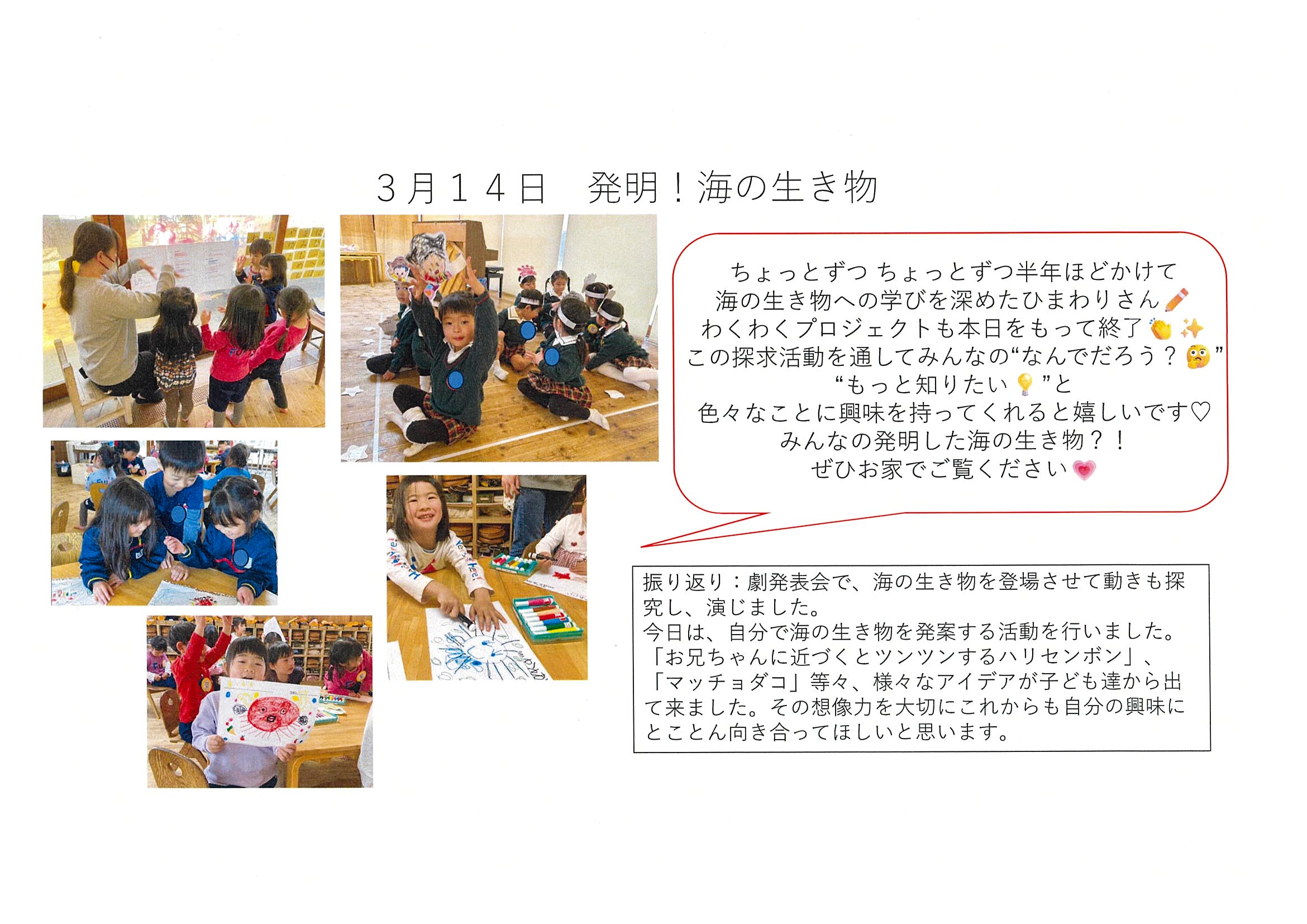

自然の中で、また友達や先生とのふれあいの中で、子どもたちは多くの発見をし、驚き、感動し、「どうしてだろう?」と考え、理解していきます。それこそ「見て、触れて、感じて……」に基づき、五感で感じること、特に指先で触れて学ぶことを体験しながら理解していくのです。この学び方こそが、後の学びの深さにつながっていきます。

*マリア・モンテッソーリ (Wikipedia)

*モンテッソーリ教育法に関するより詳しい情報は、モンテッソーリ通信も是非ご覧下さい。

話せるようになってしまう英語教育

未来を生きる子どもたちにとって、世界の人たちとコミュニケーションをとれる手段として「英語」を話せることは、とても重要なことです。

しかし、日本語と英語の言語間には非常に大きな距離があります。いわゆる、言語の周波数がちがいすぎるということです。それ故に、日常会話を習得するのも困難を要しています。大切なのは、音を聴きとれる幼児期(4才くらい)から始め、続けること。

日本のことを英語できちんと伝えることが出来る日本人、国際的な人を育てることが私たちの役目と考えています。

ふじようちえんには、毎日、ネイティヴな各国の先生が約15名います。横田基地から通ってきている、英語が母国語のお子さまも複数、在園しています。いっぱい刺激を受けて、世界を意識した感性を磨いて欲しいと思います。

通常保育の中で行う英語Vantageプログラム

「英語を楽しむ」「英語を好きになる!」「外国人の先生と触れ合う」ことを目的に、保育の中で週1回(年少30分・年長60分)英語の時間を設けています。

英語コース(希望者登録制)

「話せるようになってしまうクラス」として、英語カリキュラムGrapeSEEDを2010年より導入しました。お勉強ではなくて、楽しんで英語を習得できるカリキュラムがGrapeSEEDです。導入以来、子どもたちは「流暢な英語」を話し始めています。

- *2018年度には、694名(4才児165名・5才児165名・小学生344名・中学生21名)のお子さまがGrapeSEEDで学んでいます。

自然とのふれあい活動・課外教室

環境こそ最大の教師であり、子どもたちに色々なものを与えてくれます。季節の香りや感覚を味わうことは、なにより大切なことです。ふじようちえんでは、1年を通じ、木と土と風を感じながら自然の中で遊べる環境があります。

食育につながるスマイルファーム

園の近くにある農場「スマイルファーム」では、季節ごとに無農薬で野菜や果物を育て、みんなで収穫をして食べています。年間を通じて作物を量産し、給食に“旬の美味しい野菜”を多く取り入れていきます。

じゃがいも・さつまいも・大根は、全園児が収穫をして、ご家庭にも持ち帰ります。ほかにも、とうもろこし・スイカ・かぶ・ラディッシュ・チンゲンサイ・ほうれんそう・小松菜・玉ねぎ・ねぎ・かぼちゃ・枝豆・落花生・ブルーベリー・柿・みかん・夏みかん・きゅうり・トマト・なす・とうがらし・ピーマンなどを作っています。

生き物との触れ合い

ふじようちえんには、ポニー・陸ガメ・イグアナなどの生き物がいます。お誕生日の子どもは、特別にポニーに乗馬できます。また床や遊具、机についても、木の暖かみ、自然の大切さ、ひいては地球を感じてもらいたい為、木製のものを多く配しています。