2024年度1月 園長だより vol . 286 (2025.1.31)

2025年01月31日 / 園長だより藤幼稚園のご父母のみなさまへ

寒い日が続き、早朝の冷気に身の引き締まる今日この頃ですが、日中の日差しの明るさに小さな春がそこまで来ているような感じもしています。

芝生がみどりに輝く園庭では、子どもたちが走り回り、元気な声が聞こえています。お部屋では、各クラスで劇や歌の練習をしていて、たくさんの真剣なまなざしに出会います。

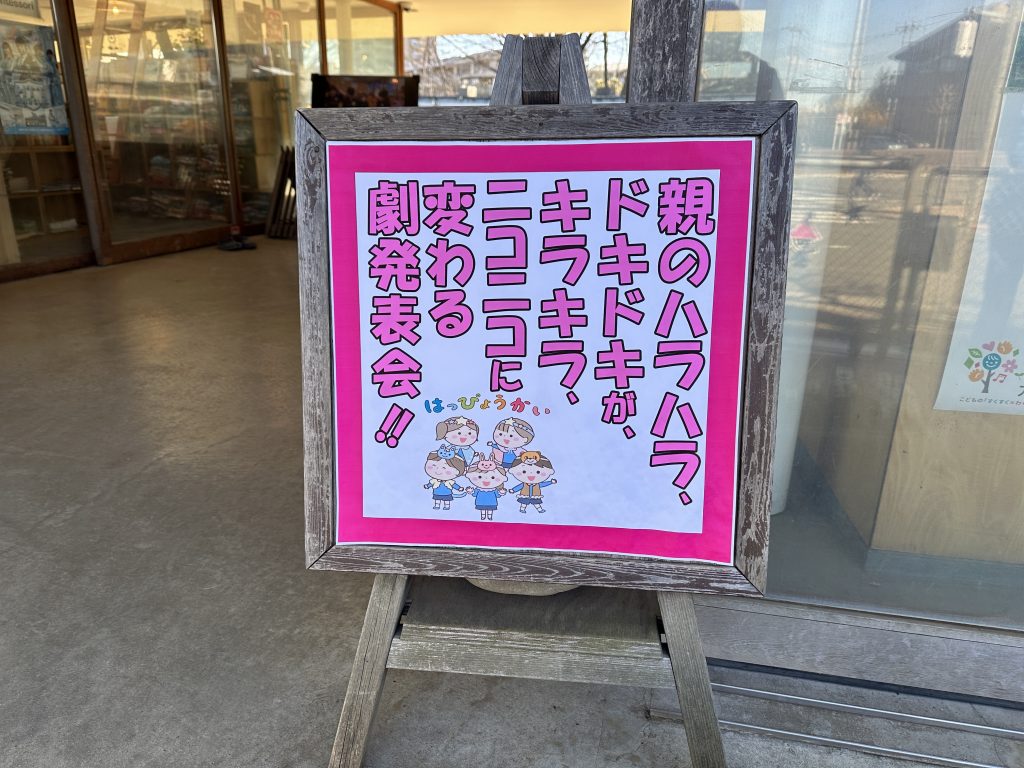

特に、劇の練習を何回も、何回も繰り返す中、それを楽しんでいるお友だちの姿、教え合っている姿…にその成長を感じています。劇発表会、どうぞお楽しみに‼

皆様、いかがお過ごしですか?幼稚園でもインフルエンザ等々に気を付けながら、手洗い、うがいを心がける毎日です。どうぞご自愛くださいませ。

≪日本文化も変化して行く⁉≫

今日、幼稚園では『鬼はぁ~外、福はぁ~内』子どもたちと楽しく過ごす節分、紙で作った豆で豆まきを行いました。この豆まき、昔から鬼は悪い、邪悪なものと思っていたのですが、最近は、鬼は悪くない、他に悪いものはたくさんある、勧善懲悪より、みんな仲良くする的な考えや行動が増えてきて、共存共栄を目指すような節分行事になってきているようです。その分、関東にはなじみの薄かった恵方巻を食すことが豆まきに代わって人気のようですね。どのお店が美味しいの?こういう豪華な恵方巻があります等々の食情報ばかりの節分になってきている感じです。時代と共に、行事も変化して行くんですかね⁉でも、せめて日本文化は、伝えたいものですね。

この節分・豆まきをはじめとする行事には、大切に受け継がれてきた季節の節目や儀礼を通して「無病息災」「子孫繁栄」「五穀豊穣」と言う願いや自然など目に見えないものへの畏敬の念、祈り、喜び、感謝の思い、そして知恵が凝縮されています。だから、これからも日本の行事や由来、歴史…地域の文化等々を大切にしていきたいと思います。行事体験を通して、その空気、心を伝えて行くのも幼児教育の大きな役目だと思っています。改めて考えると、日本の伝統行事は、地域での活動を除いては幼稚園の時期ぐらいしか体験することが出来なくなっているのが現実、幼稚園こそ、日本文化の伝承者ではないかと思いました。

≪左回り、右回り⁉≫

寒くても屋根の上を元気に走る子どもたち、いっぱい走って体をあっためて、強く育ってくださいね。でも、何も指示しないのにほとんどのお友だちが左まわり(時計と反対まわり)に元気よく走っています。なぜだろう?と調べたら、これには、人間の行動パターンを表す法則として、人は無意識に左を選びやすい傾向があるという“人間左回りの法則”があるそうです。さらに諸説ありますが、右利きの人は右足の方が操作しやすく、利き足が右で蹴る力が入りやすいからという説や臓器が右側に偏っているからバランスを取るためとか、心臓が左にあるからかばうために左にまわってしまう…とか、いろいろです。確かに、オリンピックのトラックも、野球の塁も左まわりですね。また、スーパーやコンビニもこの左回りの法則を活用して商品を陳列している所が多いそうです。社会は左回りでつくられていて、それだけ右利きが多いということですかね。

屋根の上を走っている子どもたちを見てから、左回り、右回りの源は?と考えても正直、よくわかりませんね。皆さんはどうお考えになりますか?あっ、そうだ‼右脳・左脳も関係しているのかな?

≪親も子も、みんなが育つ、劇発表会≫

もうすぐ、劇発表会です。子どもたちは、力を合わせて、楽しく、一所懸命に練習しています。最初は、劇のお話を理解し、そして、自分の役になりきり、台詞を覚え、出番を待ち、立ち位置を確認し、自分の台詞を言う、台詞を言う順番に緊張したり、歌ったり、踊ったり、人前で劇を演じることをしながらみんなで劇を楽しんでいます。

きっと、当日は、練習で頑張った以上に、達成感、満足感、そして、それぞれに自信につながる体験をすることでしょう。演じて育つ、それぞれの自立への一歩になると信じています。

ただ、この劇発表会、残念ながら親がいくら心配しても、演じるのは子どもなのです。親は、観客席からは見守るだけで、何もしてあげられないのが現実です。結局、親って、育っていく我が子を見てあげることしかできない存在なのかもしれませんね。まさに、親という字のごとく、“木の上に立って見る”というのが親というわけですね。それも、いつも一番近くにいて…何か?人生と似ていますね。

でも、心配する親の気持ちをよそに、練習の成果を発揮して、しっかり台詞を言い、演じてくれることでしょう。上手に出来ても出来なくても、今まで練習をしてきた過程にこそ育ちがあります。ご家族で、そんなお子様の育ちをご覧いただければうれしいです。きっと、ご家族のハラハラ、ドキドキのご心配が、ニコニコ、キラキラのうれしさに変わる劇発表会になることと思います。どうぞ、お楽しみに。

・・・・・・・・・・・・

以前、立川市私立幼稚園協会で研修会で講師としてお招きした西先生の興味あるお話しです。今回は、幼児私報(発行・全日本私立幼稚園連合会)に掲載されていたものを転載します。ご参考にしていただければうれしいです。

・・・・・・・・・・・・

≪ご褒美と脳のしくみ 脳科学者 西 剛 志 氏≫

私は普段「脳の発達から見た子育て」というテーマで全国の幼稚園やこども園の分析をしています。現場で親子や先生にヒアリングすることもよくありますが、最近「ご褒美を間違った形で与える」大人が増えているように感じます。私たちは往々にして、子どものやる気がないとき、ご褒美でやる気を上げようとします。しかし、このような行為は、子どもの能力を著しく奪ってしまうことが、米国のデシ博士の「やる気の研究」でもわかっています。 この実験では、子どもに人気の立体パズルを 30 分やってもらい、その後休憩を入れました。 すると、多くの子どもはパズルにはまり、休憩中もパズルを解き続けます。つまり、パズルへの「やる気」が高い状態です。そこで、研究者はやる気を更に高めようと、 子どもにこう伝えました。『パズルが解けたら、報酬を1ドル与えるよ!』 そして再びパズルをやってもらい、休憩時間に…すると、不思議なことが起きました。 他の本を読み始めたり、隣の子と話し始める子がいたり…、あれだけパズルに夢中になっていた子が、パズルに見向きもしなくなったのです。報酬によって逆にやる気が下がってしまいました。 私達の脳は、ご褒美があると線条体が発火して、報酬そのものを快感に感じます。つまり、パズルを解くプロセスの快感が、報酬の快感に入れ替わってしまったのです。報酬を与えるとやる気が下がるこの現象を「アンダーマイニング効果」と言います。「これができたら欲しいものを買ってあげる」、「〇〇 したらお小遣いをあげる」、「◯点とったらゲームができる」、私達はニンジンをぶらさげて、子どものやる気を引き出そうとすることがあります。しかし、報酬は麻薬のようなもので、目の前の報酬ばかりに目がいってしまうと、最も大切なプロセスを楽しむ力や成長していく喜びが失われてしまいます。また最近はおもちゃを多く買う大人も多いようです。しかし、おもちゃが多いと子どもの創造性にマイナスの影響があるようです。米国のタフツ大学では、36名の幼児に「おもちゃが16個ある部屋」と「おもちゃが4個 ある部屋」で遊ばせる実験を行いました。すると、「おもちゃの数が 16 個」よりも「おもちゃの数が4個」の幼児のほうが1つのおもちゃで遊ぶ時間が 2 倍になり(集中力が高く)、遊び方もレパートリーが増え、創造性が溢れるようになったのです。数多くのおもちゃがあると、子どもは複数のものに目移りして集中できません。しかし、おもちゃが少ないと、 どのようにして遊ぼうかと想像力を膨らませます。目の前の石を車に見立てたり、空を飛ぶ飛行機にしたり、おもちゃの数が少ないほうが子どもの集中力と創造性が育まれるのです。 ただ、ご褒美には科学的に役立つ裏技もあります。それは、成果ではなく努力に対して報酬を与えると逆にやる気が高まることが示されていることです。スタンフォード大学の研究では、サプライズでご褒美をあげると、やる気は失われないことも分かっています。私達は 報酬を予期すると、報酬が目的になりますが、突然プレゼントされると、やる気は失われず、親子関係も素晴らしいものになるのです。また物ではなく体験を報酬にすると、子どもの発達にプラスに働きます。 私も7歳の子がいますが、小さなことが大きな変化につながることを実感します。脳を知ることは、教育そのもの。多くの人に知っていただきたいです。

勉強になります。ついニンジンをぶら下げてしまいますが、逆効果なんですね。

2024年度1月 園長だより vol . 286 (2025.1.31)