園長だより Vol . 295 (2025.9.30)

2025年09月30日 / 園長だより

藤幼稚園のご父母のみなさまへ

まだまだ暑い日もありますが、朝夕の涼しさ、さわやかな秋晴れの空をみていると、すでに秋は来ているようです。ただ、夏の暑さが頑張り過ぎていて、秋が中々前に出てこれません。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋…を応援したい気持ちです。

皆様、10月を迎え、いかがお過ごしですか?季節の変わり目、ご自愛ください。

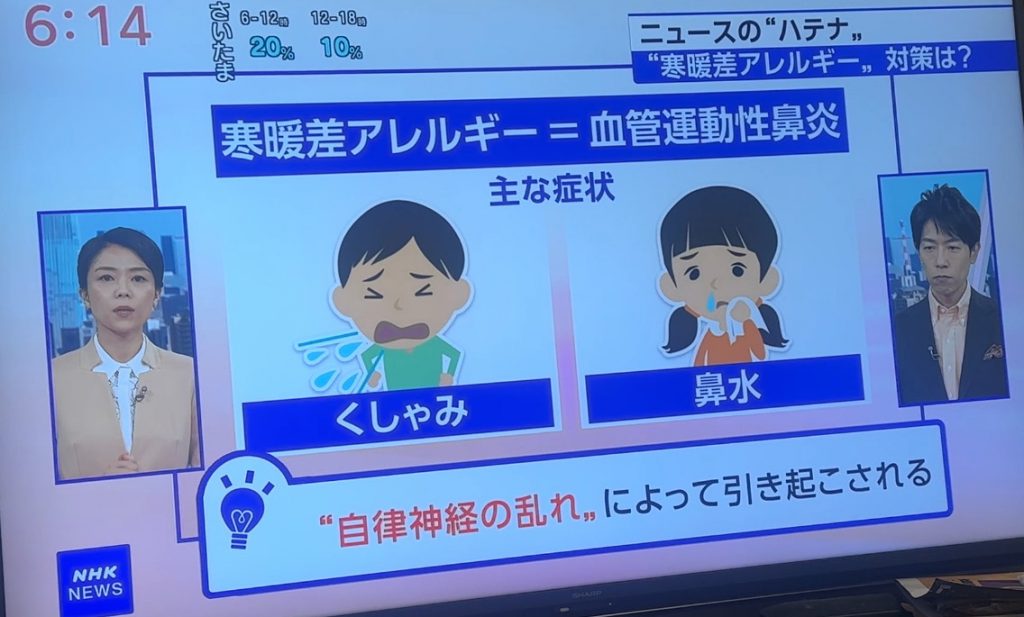

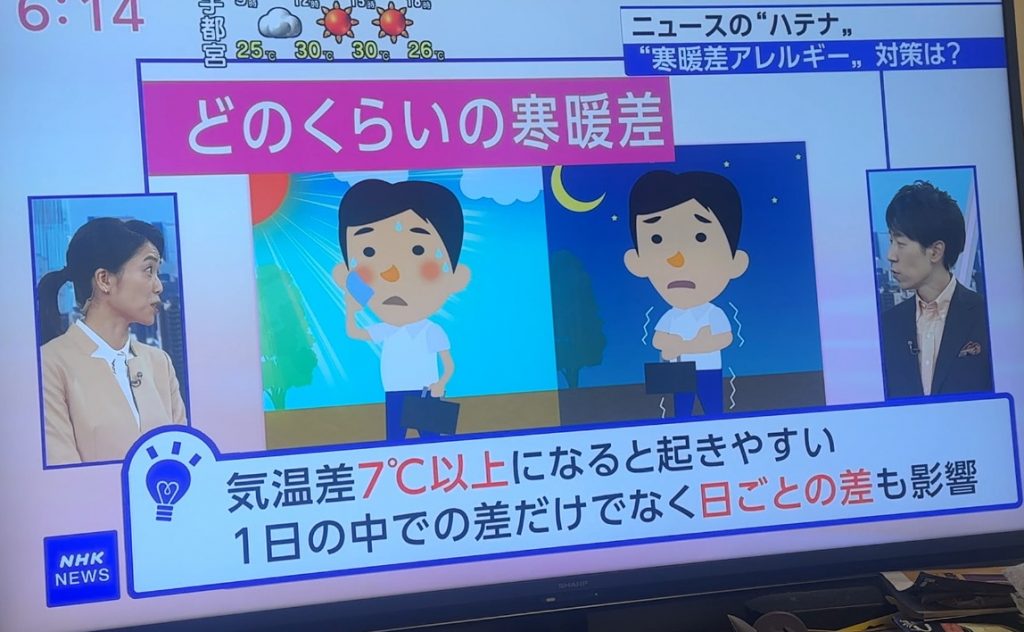

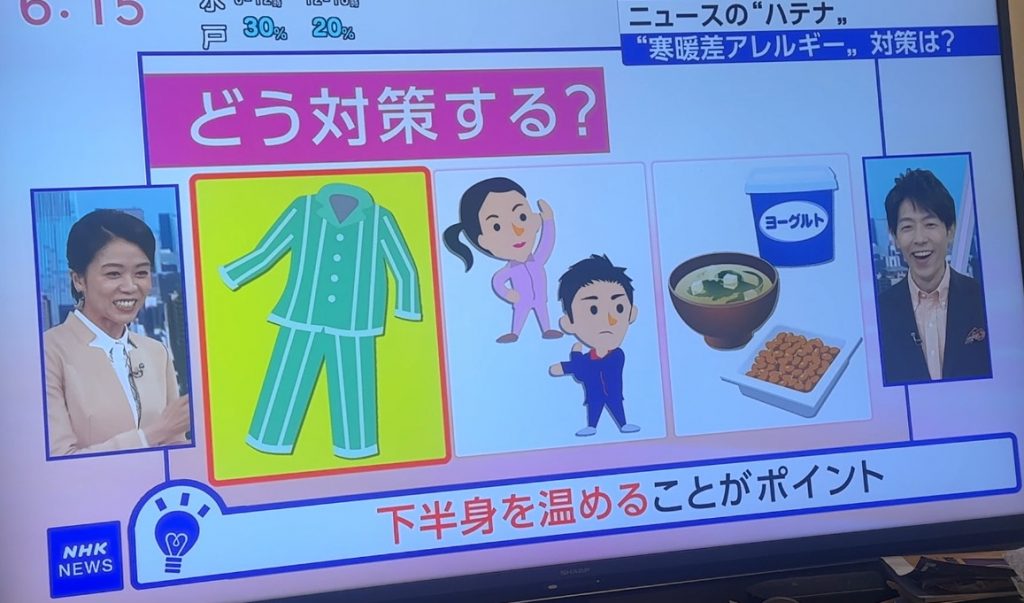

NHK朝の番組“ニュースのハテナ”で知ったのですが、最近は、寒暖差アレルギーと言って、くしゃみ、鼻水等々が寒暖差による自律神経の乱れによって引き起こされることもあるそうです。特に、1日の中や日ごとでの気温差が7℃以上になると起きやすく、対策としては半ズボンで寝ていた場合は長ズボンに変えるとか下半身を温めること、適度な軽い運動、バランスの良い食事が大切とのことです。心がけましょう。

暑い日が続いた今年の夏、秋を感じたくて先日、秩父の両神村のダリア園に行ってきました。数年前に初めて訪れ、数株ダリアを購入して、正門そばのひょうたん棚前に植え、きれいな花を毎年楽しんでいます。このダリア園、埼玉県庁を退職された方が始めたそうですが、今では地域のみなさんで手入れをされて素晴らしいダリア園になっています。今年は猛暑でダリアの咲きがイマイチと言ってましたが、なんの、なんの十分に楽しめる花々でした。ダリアを見ていると花びらの幾何学な構造に宇宙のエネルギーを感じます。きれいなダリアの花を観て、心をやすめ、宇宙の神秘を感じることもお友だちの感性を磨く一助になるかもしれませんね。おすすめです。

≪イタイ‼感触で育つ‼≫

今、園長席の前には、イガ付きの栗、スマイルファーム産のさつまいも、枝葉付きの柿、ひょうたん、へちま、ゴマ…等々がおいてあります。子どもたちに人気なのは、イガ栗です。栗のイガに触れないように慎重に栗の実を取ろうとして…イタイ!! 何とかして実を取ろうとするのですが、またイガに触って…イタイ!! この繰り返し。でも、このちょっと痛い体験が、将来、味覚で感じるだけではない秋を思い起こさせることになり、大切な感性を育て、育むことに役立って行くものと考えています。

幼児期に、体験を通じて得た様々な実感は、何となく憶えているものです。きっとその何となく記憶されたものが、例えば、文化的な活動で、何かを表現する時に、とても大切な原点になり、やがて、文化を創って行くこともあり得ます。

栗のイガから文化が創られる…なんていう独断と偏見の話で恐縮ですが、私たちは、様々な環境や体験を通じて子どもたちの将来に役立つことが出来たら、うれしいと思っています。この幼児期の育ちの環境をしっかり支え、お手伝いして行くことが、私たちの役目であり“幸せな未来をつくる”ことに繋がることだと信じています。

ちなみに、ひょうたんは、水に漬けて腐らせて種を出し、乾燥させて昔の“水筒”。へちまは、昔の手洗いや体洗いの“たわし”と伝えています。実際にお友だちに水を入れたり、手を洗ったりしてみてもらい、実感してもらいます。

また、このことは、私たち大人にも、モノが無かった時代の日本の生活を想像させてくれ、自然や季節と共に生活していた時代こそ、理にかなって、無駄がなく、本当の豊かさがあった…なんていうことまで考えさせられますね。

ゴマで“ゴマ塩”づくり、さつまいもで“乾燥イモ”づくり…もあります。が、正直、これらは買った方がおいしいですね。(笑)

≪運動会の練習と本番で育つ‼≫

今、子どもたちが屋根上でリレーの練習をしています。各クラスが競い合い、デットヒートしている様子が足音で分かります。リレーの練習、最初のころに比べれば、バトンの渡し方も上手になり、競争意識も高まってきました。毎年、お伝えさせて頂いておりますが、ふじようちえんの運動会への基本的な姿勢をお話させて頂きます。

運動会は楽しい行事ではあるけれど競技に参加したり、大勢の人の前で演じたりすることを通じて育ついわば装置みたいなものとお話しています。

でもその装置はものすごく性能が良くて、準備や練習の日から当日までの時間の中でお友だちと協力すること、競い合うこと、できたときの達成感、または自分の番を待つあのドキドキ感、人前で演じることの体験等々・・・言い尽くせないほどの多くの体験や心の成長に貢献できることがいっぱい備わった装置なのです。

そんな訳で、幼稚園のいろんな行事、特に運動会を子どもが育つための大切なステップとして捉えています。ただそのステップは、単に○○が出来るようになったとか、踊れるようになったとかいうことを目的にしたものではありません。それも大事かもしれませんが、それ以上にみんなで練習に参加して力を合わせることを経験したり、かけっこなどで早く走れるように努力する心が芽生えたり、みんなで難しい踊りを覚えてお互いに助け合うことなどを体験できる時間を過ごすことの方が何倍も重要だと思っています。当たり前のようですが、日々の保育に力を注いでいくことをより大切にすることが、結果として、行事もしっかり行える力が付いていくものと考えています。

運動会でふじようちえんが大切にしていることは、“力をあわせること”“競い合うこと”“みんなで仲良くなること”です。子も親も園もみんなで育ち合える…運動会にしていけたらと思っています。

【運動会を教える幼稚園にはなりたくない、運動会でみんなが育つ幼稚園でいたい】ということです。

≪お月見どろぼう≫

今年の十五夜は、10月6日です。十五夜は、もとは農作物の収穫祭の一種だったそうです。サトイモをお供えする十五夜は芋名月、豆やクリを供える十三夜は豆名月という異名もあるとのこと。西暦の導入に加え、都市化で人々と農作業との関わりが薄れ、名月をめでる風習は廃れつつありますね。たまには、お月見もいかがでしょうか?

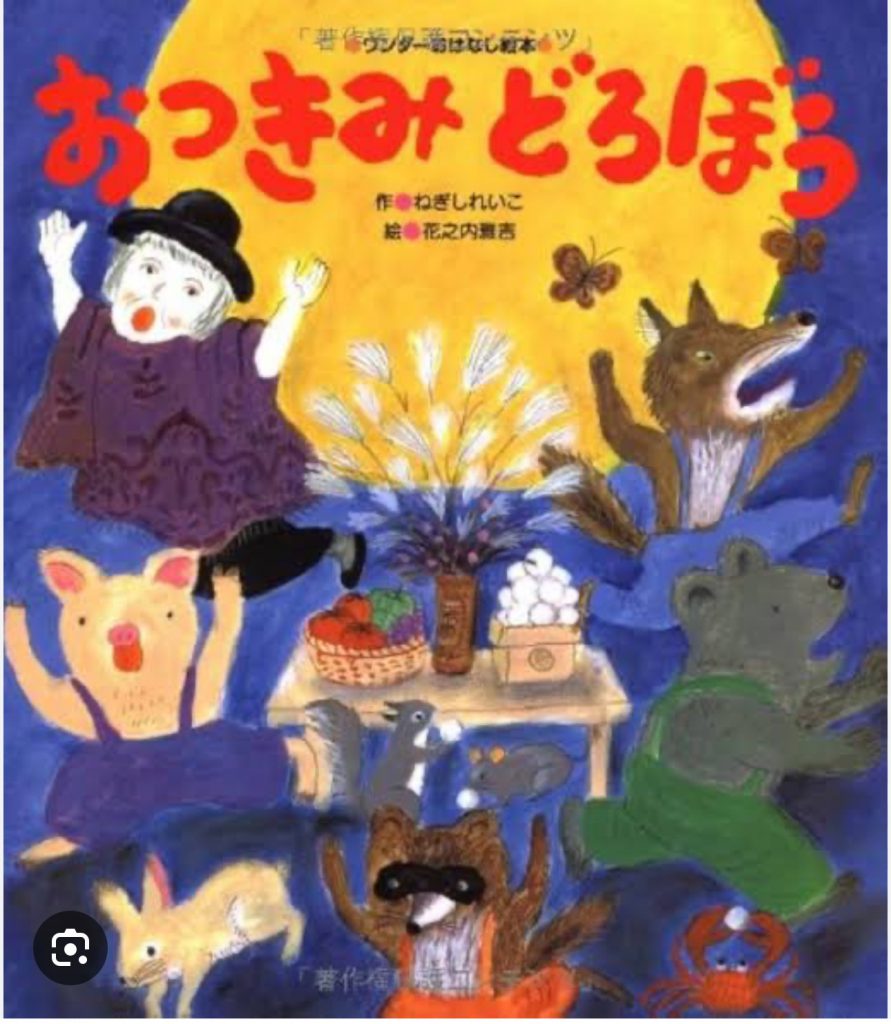

私の好きな絵本で“お月見どろぼう”というお話があります。その昔、日本の年中行事として、農作物を盗む風習というのがあったそうです。

十五夜、この日だけは、子どもたちがお月見のお供えものを盗んで食べてもいいとする風習です。子どもたちに盗まれたほうが縁起がよいとされ、お供えものを盗んで食べた子どもは長者になるという言われがあり、これは、お供えものがなくなることにより、願いが叶ったり、神さまにお供えしたものを多くの人で分け合って食べたほうが神の恩恵を受けられるという考えに基づいたものでした。収穫の喜びをみんなで分かち合い、祝うという意味もあったようです。

子どもたちは、竿のような長い棒の先に釘や針金をつけてお団子を盗むのです。子どもたちは月からの使者と考えられていたと言われ、この日に限り盗むことが許されていました。お供えする側も、縁側の盗みやすい位置にお供えするなど、工夫していたそうです。

現在でも「お月見くださ~い」、「お月見泥棒でーす」などと声をかけて、各家を回りお菓子をもらう風習が残っているそうです。実際、愛知県日進市の一部地域ではありますが、子ども会でお月見泥棒をしているとのこと。子どもたちが各家庭の家の前に置いてあるお菓子をもらいに楽しんで地域を回り、ビニール袋いっぱいにお菓子をもらって家に帰るのでした。暗黙の約束は、一軒につき一つのお菓子をいただく、お菓子をもらっていいのは小学生まで、お月見にまわる家庭はお菓子を出すこと。また、子どもたちがお菓子をもらいに来るのを楽しみにしている家も出してくれます。お菓子を泥棒中におうちの方に会ったら「お月見泥棒に来ました」と言い、もらったら「ありがとうございました」と言うのだそうです。

微笑ましい光景を想像し、地域の中でみんなに見守られて育っている子どもたちが目に浮かびました。同時に、大人や地域と関わる行事が昔から伝わっていることを羨ましくも思いました。地域のお祭りや行事、大小を問わず子どもたちに何らかの関わり合いの場をつくってあげることも大切なことだと思いました。

この“お月見どろぼう”日本版のハロウィンみたいですね。世界の文化・風習は、どこかでつながっているような気がしました。

園長だより Vol . 295 (2025.9.30)